알지만 방법이 없다 속수무책 인재 유출 10년째 그대로

알지만 방법이 없다 속수무책 인재 유출 10년째 그대로

알지만 방법이 없다 속수무책 인재 유출 10년째 그대로

경영 실적 부진 속에 인재는 물론 핵심 기술 노하우까지 중국으로 빠져나가면서 국내 디스플레이 업계가 삼중고에 시달리고 있다.

적극적인 방지책이 없으면 허무하게 액정표시장치(LCD) 시장을 중국에 내줬던 악몽이 유기발광다이오드(OLED)에서도 그대로 반복될 것이란 우려가 나온다.

국내 디스플레이 인재의 중국 유출은 이미 오래된 얘기다. 10여 년 전 LCD에서 시작해 중소형 OLED를 넘어, 최근에는 대형 OLED까지 중국의 기술 추격이 거세다.

그사이 수많은 인재가 중국 기업으로 넘어갔다. 디스플레이 업계 관계자는 “인재 이탈 얘기가 나온 지 오래됐지만 실질적으로 바뀐 것은 없다”고 말했다.

삼성디스플레이와 LG디스플레이 등 국내 업체들이 LCD 시장을 지배하던 2010년대 중반 중국 업체들은 이른바 ‘3·3·3 조건’을 제시하며 접근했다.

기기존 직장보다 연봉 3배, 계약 기간 3년 보장, 차량·주택·자녀 학비 3대 혜택 제공이라는 파격적인 내용이다.

그나마 중국 경기가 침체에 빠지며 주요 디스플레이 업체들의 사정이 어려워지면서 지난해부터는 무차별적인 이직 사례가 다소 줄어든 것으로 알려졌다.

오히려 중국 디스플레이 업체들이 시장에서 우위를 점하면서 업계에서는 한국 기술자들에 대한 ‘옥석 가리기’가 시작됐다는 얘기도 나온다.

현지 디스플레이 업계 관계자는 “이제는 중국 업체들도 한국 사람들이라는 이유만으로 무조건 거액에 데려가지 않는다”며

“OLED 등 핵심 기술을 갖고 있지 않거나 더 배울 게 없다고 판단되면 가차 없이 해고 통보를 한다”고 말했다.

인재를 빼가고 배치하는 방식도 갈수록 교묘해지고 있다

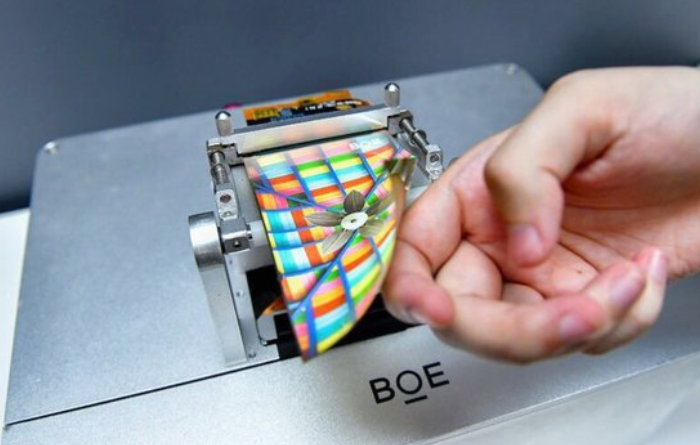

BOE나 CSOT 같은 중국 기업들은 한국 업체가 이직 사실을 쉽게 알지 못하도록 자회사나

연구기관 등을 만들어 한국 인력을 ‘위장 취업’시키기도 한다. 국내 업체들로선 퇴사자들이 실제 중국 기업으로 넘어갔는지 여부를 쉽게 확인하기가 어려운 것이다.

국내 업체에서는 핵심 기술을 다루는 직원의 계약서에 ‘퇴직 후 2년 동안 동종 업계에 취직할 수 없다’는 조항을 넣어 인력 유출을 막으려 하고 있지만,

실제 계약 위반이 확인돼 법적 조치로 이어지는 경우는 드문 것으로 알려졌다. 한 디스플레이 업계 관계자는 “회사 차원에서는 개인의 출입국 기록까지 추적하기가 불가능하다”고 말했다.

직업 선택의 자유가 있으니 더 나은 처우 등을 제공하는 곳으로 이직하는 것은 개인의 자유라는 반박도 나온다. 중국 업체들 역시 이를 노리고 회사 정책이나

인사에 불만이 있는 실무진들을 노린다. 과거 국내 디스플레이 업체들이 LCD 사업을 정리하는 과정에서 “어차피 한국에 돌아가도 대접은 비슷할 테니

토사구팽을 당하더라도 차라리 돈이라도 챙기겠다”며 팀장급과 팀원 상당수가 그대로 중국으로 남았던 사례도 발생했다.

문제는 이 과정에서 사실상 국가 핵심의 기술이 고스란히 외부로 빠져나간다는 점이다. 한 디스플레이 업계 관계자는 “단순한 ‘이직’과 ‘기술 유출’을 구분하기란

사실상 불가능하다”면서 “중국 업체들도 결국 첨단 기술을 노리고 한국에서 직원들을 데려가는 것 아니겠냐”고 말했다.

국가정보원에 따르면 2017년부터 지난해까지 해외로 산업 기술을 유출했다 적발된 경우는 93건에 달한다.〈그래픽 참조〉 전체 피해액만 25조원이 넘는다.

디스플레이 분야의 기술 유출이 반도체 다음으로 많았다. 특히 유출된 기술의 60% 이상이 중국으로 향했다.

조경엽 한국경제연구원 경제연구실장은 “아직 우리 정부와 산업계가 핵심 기술 유출을 막을 준비가 돼 있지 않다”면서

“미래 국가 경쟁력을 결정할 요소인 만큼 철저한 관리와 방지가 필요하다”고 강조했다.